Leseprobe aus »Niemand« - Band 1

PROLOG

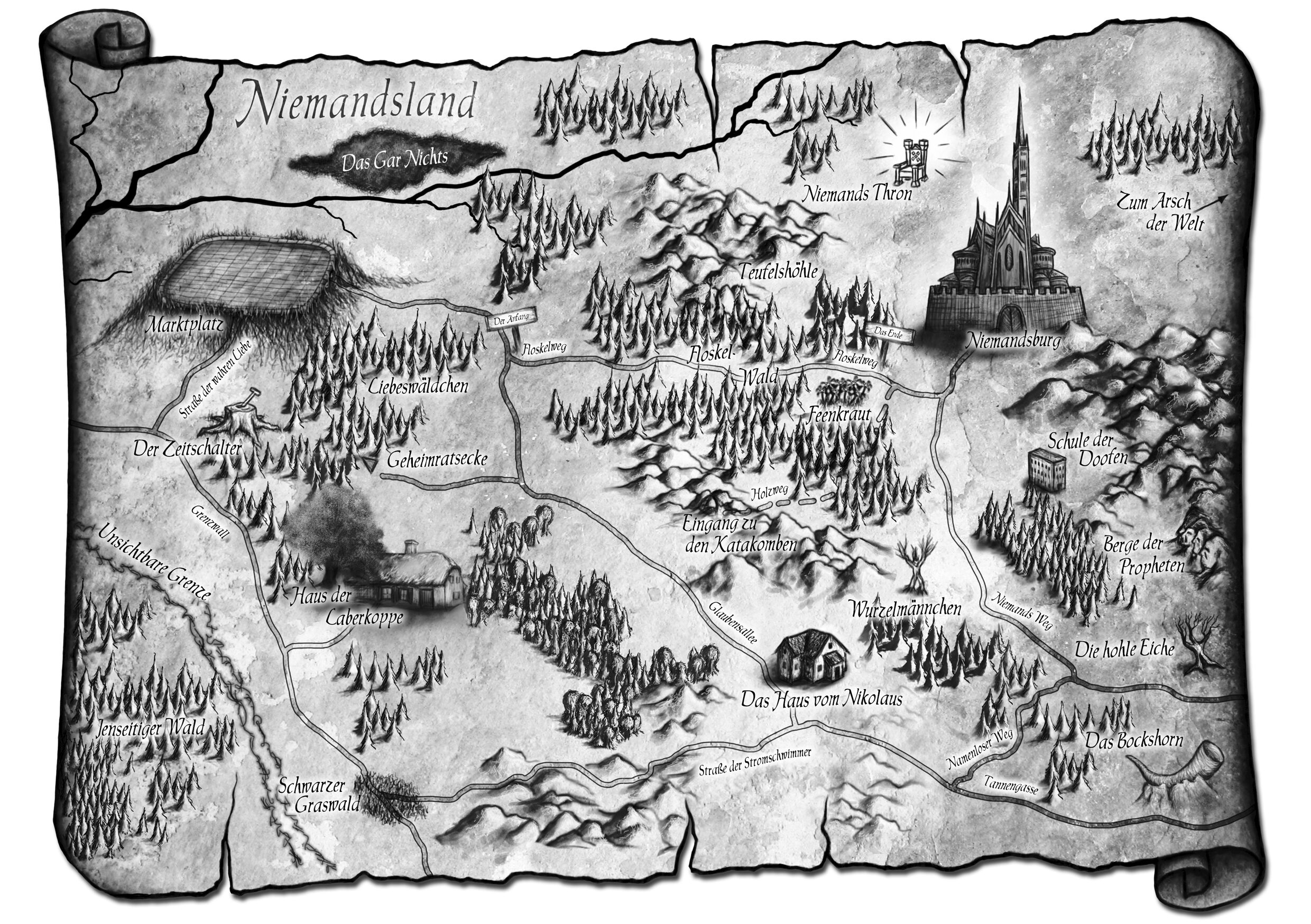

Kein Mensch hatte diesen Ort jemals betreten. Das Niemandsland. Quelle der Fantasie. Hier wurden Worte erfunden, Träume gesponnen und Lügen gestrickt, Sprüche geklopft, Zitate gestanzt, Weisheiten geformt und Ideen geboren. Falls all diese zungenfertigen Schöpfungen nicht an einem frühzeitigen Tod aufgrund ihrer Nutzlosigkeit starben, pustete das Himmlische Kind sie bei Südwind über die Grenzen hinaus, wo die Menschen gierig über sie herfielen. Natürlich behaupteten sie, es seien ihre geistigen Ergüsse. Sie wussten es nicht besser. Und es war gut, dass sie nicht ahnten, woher ihre Ideen stammten, die der Wind ihnen ins Ohr setzte. Sie hätten einen unter Strom stehenden, zehn Meter hohen Metallzaun rund um das Niemandsland gebaut, Plakate mit anglizistischen, großkotzigen Plattitüden gedruckt und damit zahlreiche Besucher angelockt. Nicht zu vergessen den überhöhten Eintritt, den sie für ihre erfundene Attraktion verlangt und von dem sie Süßigkeiten und Currywurst eingekauft hätten, nur um sie für das Fünffache an die Besucher weiterzuverkaufen.

Der Kreislauf der Vermarktung.

Das wäre dramatisch für das Niemandsland. Darum hatte der Vater des Herrschers Befehl gegeben, dass des Nachts die Statuen und Nachtwandler Patrouille laufen und das Niemandsland vor Eindringlingen bewahren mussten. Am Tag sorgten die Laberköppe dafür, dass kein Unbekannter die Grenzen überschritt. Sie sangen so schaurig, dass jeder, der dem Niemandsland zu nah kam, freiwillig den Rückzug antrat. Bisher hatten diese Maßnahmen Früchte getragen und bodendeckende Beeren mannigfacher Art an der Grenze wachsen lassen. Nur einmal hatte es ein Fuchs gewagt, über den Wall zu treten. Die Nachteulen hatten ihn aus dem Niemandsland verjagt. Das arme Tier hatte erschrocken aufgejault und war noch Tage später mit eingekniffenem Schwanz und angelegten Ohren durch den angrenzenden Wald geschlichen. Seitdem hatte es keine Vorkommnisse dieser Art mehr gegeben.

Mit der Zeit ignorierten die Nachtwandler den Befehl vom Vater des Herrschers und trafen sich an der hohlen Eiche mit dem Kopflosen Reiter und dem Schwarzen Mann zum Karten spielen. Jede zweite Nacht bestand der Kopflose Reiter darauf, Doppelkopf zu klopfen, denn er war davon überzeugt, dass es einen Kopf zu gewinnen gab. Die Nachtwandler hatten monatelang versucht ihm vom Gegenteil zu überzeugen und es schließlich aufgegeben. Der Kopflose Reiter besaß ein gutes Herz, aber nur einen Hauch von Intelligenz.

In den verbliebenen Nächten spielten sie Schwarzer Peter. Ein bösartiges Spiel, das stets im Desaster endete. Der Schwarze Mann zog immer die Arschkarte und musste sich diesem einen letzten Befehl beugen. Er sollte den Herrscher bis zum Morgengrauen durch das Niemandsland jagen. Erst wenn die aufgehende Sonne den Schwarzen Mann wieder in eine Statue verwandelte, endete dessen Albtraum. Der Schwarze Mann entschuldigte sich in der darauffolgenden Nacht, aber seiner Bestimmung wusste er sich nicht zu widersetzen.

Der Vater des Herrschers wollte seinem Sohn mit diesem Befehl Respekt einflößen. Völliger Quatsch! Er war ein garstiges Wesen ohne positive Gefühle, ernährte sich von Zorn und wuchs mit der Habgier. Wenn er wüsste, dass nur noch wenige seiner Befehle ausgeführt würden, wäre seine Wut drakonischer Art. Auch die Laberköppe nahmen ihre Rolle als Wächter nicht mehr ernst und stritten lieber miteinander:

»Hab ich dir schon erzählt, dass sich gestern Frau Butterflügelchen auf mir ausgeruht hat?«, flötete der linke Laberkopp, ein in dunkelblaue Tinte getauchter, beinloser Soldat. »Über eine Stunde lang.«

Sein Zwillingsbruder, der rechte Laberkopp, entgegnete: »Nein!? Ist ja unglaublich!«, und triumphierte: »Heute Morgen haben bei mir fünf Glückskäfergeschwister gesessen. Den gesamten Vormittag.« Er verschränkte die kurzen Arme vor der Brust, reckte die Nase in die Höhe und fühlte sich siegesgewiss, bei den Glücksgeflügelten beliebter zu sein.

»Du hast dir vorher Honig auf die Brust geschmiert. Das habe ich gesehen.«

»Woher soll ich den denn gehabt haben?« Und schon begann ihr Streit, der – wie so oft – den Tag über andauerte.

Die Niemandsländer ignorierten die Zwiegespräche der beiden. Genauso wie des Teufels Geschrei, wenn der sich selbst scherte. Dann bebte der Boden für Stunden so stark, dass die Bewohner noch lange nach dem teuflischen Wutausbruch vibrierten. Aber das kam nur alle paar Monate einmal vor. Der Teufel wetzte das Rasiermesser mit viel Eifer, dass sich das Metall erhitzte. Jedes Mal verbrannte er sich seine Haut beim Rasieren, und das schon seit mehreren Tausend Jahren. Feuerrot lief er dann durch das Niemandsland, jammerte jedem die Ohren voll, auch denen, die es nicht hören wollten, und jenen, denen er es schon hundertfach zuvor erzählt hatte.

Alle lachten über ihn. Der Teufel hatte eine Macke. Aber das war das kleinste Problem, hier im Niemandsland.

Denn Überhaupt Niemand und Niemand Sonst kämpften um den Thron. Sie stritten nicht laut wie die Laberköppe und beschwerten sich auch nicht über die eigene Dummheit wie der Teufel.

Über ihre hinterhältige und in aller Stille ausgefochtene Zwietracht vergaßen sie den, der wirklich wichtig war: Niemand!

Niemand nahm einen salzigen Geruch wahr: Verzweiflung. Dann entdeckte er das kleine Ding, das versteckt zwischen den hohen Grashalmen hockte. Niemand war sicher, dass es vorher noch nicht dort gesessen hatte, denn er war an diesem Morgen schon ein paar Mal hier vorbeigekommen. Er wollte allein sein. Und immer, wenn er allein sein wollte, ging er am Weg zu der Welt entlang, die kein Niemandsländer je gesehen hatte, von der jeder im Niemandsland jedoch alles besser zu wissen glaubte. Stundenlang wanderte er dann auf und ab, blickte wiederholt über die Grenze, die nicht durch einen Zaun kenntlich gemacht werden musste, und naschte von den wilden Früchten. Wer den Wall überschritt, war für immer verloren, hieß es. Niemand hatte es noch nicht ausprobiert, obwohl er nichts zu verlieren hatte – nicht einmal sich selbst. Manchmal stand er nur da, so lange, bis der Kopflose Reiter erwachte und ihn auf seinem Schimmel nach Hause brachte. Sobald die Sonne aufging, zogen sich die Statuen in ihre Starre zurück, nichts blieb als kalter, toter Stein – einen Tag lang. Sie schliefen, wenn die Niemandsländer wachten.

Zum ersten Mal hatte die Müdigkeit Niemand mitten am Tag übermannt, er hatte sich in das Gras gelegt und war sofort eingeschlafen. Niemand hatte geträumt. An den Traum erinnerte er sich später nicht mehr, er wusste nur, dass der Schwarze Mann nicht darin vorgekommen war. Schon lange hatte Niemand nicht mehr so tief und erholsam geschlafen. Als Niemand erwachte, war es noch immer hell, die Sonne hatte sich anscheinend kein Stück voranbewegt.

Und nun saß wenige Schritte vor Niemand dieses Ding, das sich während seines Schlafs angeschlichen haben musste. So klein war es nicht, eigentlich schien es nicht viel kleiner, als er selbst zu sein. Ob es aus den Wäldern gekommen war? Oder in den Katakomben unter dem Niemandsland lebte? Aber für einen Zwerg war es zu groß. Und nach einem behaarten Schweinehund, der sich nur selten überwand, aus seinem Loch zu kriechen, sah es auch nicht aus.

Glasperlen, die in der Sonne wie Diamanten funkelten, rollten über seine Wangen und verschwanden, sobald sie vom Kinn hinunterfielen. Es musste ein Zauberer sein. Aber für einen Zauberer schien es zu verwirrt – dieses kleine Ding. Vielleicht war es eine Elfe oder eines von diesen Dreikäsehochs, die auf der anderen Seite des Stillen Wassers lebten? Aber Niemand hatte sich die Dreikäsehochs anders vorgestellt. Größer, gelb und frech; nicht so eingeschüchtert. Es hielt die Arme um die Knie geschlungen und wiegte sich hin und her.

Niemand setzte sich neben das weinende Ding und beobachtete es. Rotz lief ihm aus der Nase, den es mit dem Ärmel seines Pullovers wegwischte. Ekelhaft!

Aber es hatte schöne blaue Augen – dieses Ding –, dunkelblau schimmerten sie, wie Veilchen bei Vollmond. Und doch sah Niemand darin, wie traurig es war. Er bekam Mitleid – und immer wenn er Mitleid bekam, musste auch er weinen. Er schluchzte leise. Das kleine, weinende Ding sah sich erschrocken um. Es weinte nicht mehr, nun stank es nach Angst. Niemand hasste diesen säuerlichen Geruch, der mit der Zeit aus jeder Pore kroch und den gesamten Körper überzog.

»Wer ist da?«

Die klare Stimme des Dings verschlug ihm für einen Moment den Atem, dann antwortete er hastig: »Niemand.«

Es sah in alle Richtungen, die Angst roch nun widerlich bitter. »Bitte tu mir nichts.«

»Was machst du hier? Ich habe so etwas wie dich noch nie gesehen.«

»Ich habe mich verlaufen«, flüsterte das Ding und sagte lauter: »Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen.«

»Das ist normal. Ich bin Niemand.«

»Wie meinst du das, du bist niemand?«

Die Angst schrumpfte und nun roch es nach Neugier. Das war gut. Niemand mochte die würzige Neugier. »Ich bin Niemand, Herrscher des Niemandslandes.«

»Aber wie kann ein Niemand ein Herrscher sein?«

»Weil Niemand Sonst mein Vater ist und ich sein Sohn bin.«

Das Ding trocknete sich das Gesicht mit dem Ärmel ab, mit dem es sich zuvor den Rotz weggewischt hatte. Neugierig blickte es Niemand an. Also lauschte es nach seiner Stimme. Schlau! Doch dann fragte es: »Müsste nicht dein Vater der Herrscher sein?«

Niemand lächelte. Niedlich, ohne Zweifel, aber es hatte keine Ahnung.

»Nein, nur Söhne können Herrscher sein.«

»War dein Vater nicht auch mal ein Sohn?«

Niemand überlegte und glaubte die Antwort zu wissen: »Nein, ein Sohn war der nie. Aber das ist auch völlig egal. Sag mir lieber, wer du bist.«

»Ich bin Nina.«

»Nina.«

Das Wort prickelte geheimnisvoll auf der Zunge wie gestohlener Honig. Niemand sagte ein paar Mal schnell hintereinander: »Nina, Nina, Nina«, und dann leise und gedehnt. »Niiiinnnnnaaaaaa.« Er fand: »Das klingt schön.«

»Kannst du mich nach Hause bringen?«, fragte Nina.

»Von wo bist du denn gekommen?«

Nina drehte sich zur Seite und zeigte nach rechts: »Ich glaube von da hinten. Oder doch von da?« Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht. »Ich weiß es nicht!«

»Aber du musst doch wissen, wo du wohnst.« Niemand hatte noch nie von Ninas im Niemandsland gehört. Und er ahnte, dass Niemand Sonst sehr böse auf ihn sein würde, sobald er von einem Wesen hörte, das er nicht kannte. Niemand Sonst machte Niemand für alles verantwortlich, was er nicht befohlen hatte oder ihm seltsam erschien.

Nina gab ihm keine Antwort, sie weinte und schluchzte dabei nun so laut, dass sich Niemand besorgt umsah. Die Patrouillen erstarrten tagsüber wieder zu Stein, doch es gab Boten, die seinem Vater von dem kleinen Ding berichten könnten. Er würde es als Verräter einsperren lassen, und Niemand gleich dazu.

»Ruhig. Pssst. Du musst leise sein, sonst kommt die Rote Armee.«

»Rote Armee?« Sie zitterte, aber sie weinte nicht mehr.

»Die schleppen dich zu meinem Vater ab.«

»Aber dein Vater weiß bestimmt, wie ich nach Hause komme.«

Nina blickte zur Seite, als ob dort ihre Heimat wäre. »Niemand«, sagte sie leise, »ich habe Angst.«

Niemand rückte ein Stück näher zu Nina. Er hatte noch nie eine Nina berührt, überhaupt noch nie etwas wie sie. Er ballte seine Hand zu einer Faust. Es kitzelte und kribbelte in seinem Bauch – ein neues Gefühl, fast so stark wie das Beben des Teufels, aber schöner. Viel, viel schöner. So schön, dass er sich aufgeregt auf seine Unterlippe biss. Auch Niemand hatte Lippen, solche wie Nina, die ihre fest aufeinanderpresste und mit weit aufgerissenen Augen ins Gras blickte.

Langsam entspannte er seine Finger, öffnete seine Faust und legte seine Hand auf Ninas. Ihre Haut fühlte sich warm und zart an. Sie war feucht von den Tränen, aber Niemand wollte sie niemals wieder loslassen. Nina war echt. Sie zuckte unter seiner Berührung zusammen und sah auf ihre Hand. Dann zur Seite und dabei Niemand an.

»Ich sehe dich nicht, aber ich spüre deine Finger.«

Niemand rückte nah zu Nina, ihre Schultern berührten sich.

So blieben sie eine Weile sitzen und betrachteten die Grashalme, die ein seichter Wind zum Tanzen brachte: Nina, die nicht mehr weinte, und Niemand, der zum ersten Mal in seinem Leben glaubte, eines Tages mehr als ein Niemand zu sein.

»Warum heißt du Niemand?«

»Ich weiß nicht. Vielleicht weil ich den Namen meines Vaters annehmen musste?«

»Aber niemand heißt so.«

»Ja. Ich bin Niemand.«

»Nein. Kein Mensch heißt wie du.« Nina kicherte, was so lieblich klang, dass Niemand kurz die Augen schloss, dann drang ein von Nina beiläufig erwähntes Wort in sein Bewusstsein. »Mensch?«, wiederholte er. »Bist du ein Mensch? Bist du über die Grenze gekommen?«

Niemand erschrak und ließ Ninas Hand los. »Wie hast du das geschafft?«

Prolog

Kein Mensch hatte diesen Ort jemals betreten.

Das Niemandsland.

Quelle der Fantasie.

Hier wurden Worte erfunden, Träume gesponnen und Lügen gestrickt, Sprüche geklopft, Zitate gestanzt, Weisheiten geformt und Ideen geboren. Falls all diese zungenfertigen Schöpfungen nicht an einem frühzeitigen Tod aufgrund ihrer Nutzlosigkeit starben, pustete das Himmlische Kind sie bei Südwind über die Grenzen hinaus, wo die Menschen gierig über sie herfielen. Natürlich behaupteten sie, es seien ihre geistigen Ergüsse. Sie wussten es nicht besser. Und es war gut, dass sie nicht ahnten, woher ihre Ideen stammten, die der Wind ihnen ins Ohr setzte. Sie hätten einen unter Strom stehenden, zehn Meter hohen Metallzaun rund um das Niemandsland gebaut, Plakate mit anglizistischen, großkotzigen Plattitüden gedruckt und damit zahlreiche Besucher angelockt. Nicht zu vergessen den überhöhten Eintritt, den sie für ihre erfundene Attraktion verlangt und von dem sie Süßigkeiten und Currywurst eingekauft hätten, nur um sie für das Fünffache an die Besucher weiterzuverkaufen.

Der Kreislauf der Vermarktung.

Das wäre dramatisch für das Niemandsland. Darum hatte der Vater des Herrschers Befehl gegeben, dass des Nachts die Statuen und Nachtwandler Patrouille laufen und das Niemandsland vor Eindringlingen bewahren mussten. Am Tag sorgten die Laberköppe dafür, dass kein Unbekannter die Grenzen überschritt. Sie sangen so schaurig, dass jeder, der dem Niemandsland zu nah kam, freiwillig den Rückzug antrat. Bisher hatten diese Maßnahmen Früchte getragen und bodendeckende Beeren mannigfacher Art an der Grenze wachsen lassen. Nur einmal hatte es ein Fuchs gewagt, über den Wall zu treten. Die Nachteulen hatten ihn aus dem Niemandsland verjagt. Das arme Tier hatte erschrocken aufgejault und war noch Tage später mit eingekniffenem Schwanz und angelegten Ohren durch den angrenzenden Wald geschlichen. Seitdem hatte es keine Vorkommnisse dieser Art mehr gegeben.

Mit der Zeit ignorierten die Nachtwandler den Befehl vom Vater des Herrschers und trafen sich an der hohlen Eiche mit dem Kopflosen Reiter und dem Schwarzen Mann zum Karten spielen. Jede zweite Nacht bestand der Kopflose Reiter darauf, Doppelkopf zu klopfen, denn er war davon überzeugt, dass es einen Kopf zu gewinnen gab. Die Nachtwandler hatten monatelang versucht ihm vom Gegenteil zu überzeugen und es schließlich aufgegeben. Der Kopflose Reiter besaß ein gutes Herz, aber nur einen Hauch von Intelligenz.

In den verbliebenen Nächten spielten sie Schwarzer Peter. Ein bösartiges Spiel, das stets im Desaster endete. Der Schwarze Mann zog immer die Arschkarte und musste sich diesem einen letzten Befehl beugen. Er sollte den Herrscher bis zum Morgengrauen durch das Niemandsland jagen. Erst wenn die aufgehende Sonne den Schwarzen Mann wieder in eine Statue verwandelte, endete dessen Albtraum. Der Schwarze Mann entschuldigte sich in der darauffolgenden Nacht, aber seiner Bestimmung wusste er sich nicht zu widersetzen.

Der Vater des Herrschers wollte seinem Sohn mit diesem Befehl Respekt einflößen. Völliger Quatsch! Er war ein garstiges Wesen ohne positive Gefühle, ernährte sich von Zorn und wuchs mit der Habgier. Wenn er wüsste, dass nur noch wenige seiner Befehle ausgeführt würden, wäre seine Wut drakonischer Art. Auch die Laberköppe nahmen ihre Rolle als Wächter nicht mehr ernst und stritten lieber miteinander:

»Hab ich dir schon erzählt, dass sich gestern Frau Butterflügelchen auf mir ausgeruht hat?«, flötete der linke Laberkopp, ein in dunkelblaue Tinte getauchter, beinloser Soldat. »Über eine Stunde lang.«

Sein Zwillingsbruder, der rechte Laberkopp, entgegnete: »Nein!? Ist ja unglaublich!«, und triumphierte: »Heute Morgen haben bei mir fünf Glückskäfergeschwister gesessen. Den gesamten Vormittag.« Er verschränkte die kurzen Arme vor der Brust, reckte die Nase in die Höhe und fühlte sich siegesgewiss, bei den Glücksgeflügelten beliebter zu sein.

»Du hast dir vorher Honig auf die Brust geschmiert. Das habe ich gesehen.«

»Woher soll ich den denn gehabt haben?« Und schon begann ihr Streit, der – wie so oft – den Tag über andauerte.

Die Niemandsländer ignorierten die Zwiegespräche der beiden. Genauso wie des Teufels Geschrei, wenn der sich selbst scherte. Dann bebte der Boden für Stunden so stark, dass die Bewohner noch lange nach dem teuflischen Wutausbruch vibrierten. Aber das kam nur alle paar Monate einmal vor. Der Teufel wetzte das Rasiermesser mit viel Eifer, dass sich das Metall erhitzte. Jedes Mal verbrannte er sich seine Haut beim Rasieren, und das schon seit mehreren Tausend Jahren. Feuerrot lief er dann durch das Niemandsland, jammerte jedem die Ohren voll, auch denen, die es nicht hören wollten, und jenen, denen er es schon hundertfach zuvor erzählt hatte.

Alle lachten über ihn. Der Teufel hatte eine Macke. Aber das war das kleinste Problem, hier im Niemandsland.

Denn Überhaupt Niemand und Niemand Sonst kämpften um den Thron. Sie stritten nicht laut wie die Laberköppe und beschwerten sich auch nicht über die eigene Dummheit wie der Teufel.

Über ihre hinterhältige und in aller Stille ausgefochtene Zwietracht vergaßen sie den, der wirklich wichtig war: Niemand!

Niemand nahm einen salzigen Geruch wahr: Verzweiflung. Dann entdeckte er das kleine Ding, das versteckt zwischen den hohen Grashalmen hockte. Niemand war sicher, dass es vorher noch nicht dort gesessen hatte, denn er war an diesem Morgen schon ein paar Mal hier vorbeigekommen. Er wollte allein sein. Und immer, wenn er allein sein wollte, ging er am Weg zu der Welt entlang, die kein Niemandsländer je gesehen hatte, von der jeder im Niemandsland jedoch alles besser zu wissen glaubte. Stundenlang wanderte er dann auf und ab, blickte wiederholt über die Grenze, die nicht durch einen Zaun kenntlich gemacht werden musste, und naschte von den wilden Früchten. Wer den Wall überschritt, war für immer verloren, hieß es. Niemand hatte es noch nicht ausprobiert, obwohl er nichts zu verlieren hatte – nicht einmal sich selbst. Manchmal stand er nur da, so lange, bis der Kopflose Reiter erwachte und ihn auf seinem Schimmel nach Hause brachte. Sobald die Sonne aufging, zogen sich die Statuen in ihre Starre zurück, nichts blieb als kalter, toter Stein – einen Tag lang. Sie schliefen, wenn die Niemandsländer wachten.

Zum ersten Mal hatte die Müdigkeit Niemand mitten am Tag übermannt, er hatte sich in das Gras gelegt und war sofort eingeschlafen. Niemand hatte geträumt. An den Traum erinnerte er sich später nicht mehr, er wusste nur, dass der Schwarze Mann nicht darin vorgekommen war. Schon lange hatte Niemand nicht mehr so tief und erholsam geschlafen. Als Niemand erwachte, war es noch immer hell, die Sonne hatte sich anscheinend kein Stück voranbewegt.

Und nun saß wenige Schritte vor Niemand dieses Ding, das sich während seines Schlafs angeschlichen haben musste. So klein war es nicht, eigentlich schien es nicht viel kleiner, als er selbst zu sein. Ob es aus den Wäldern gekommen war? Oder in den Katakomben unter dem Niemandsland lebte? Aber für einen Zwerg war es zu groß. Und nach einem behaarten Schweinehund, der sich nur selten überwand, aus seinem Loch zu kriechen, sah es auch nicht aus.

Glasperlen, die in der Sonne wie Diamanten funkelten, rollten über seine Wangen und verschwanden, sobald sie vom Kinn hinunterfielen. Es musste ein Zauberer sein. Aber für einen Zauberer schien es zu verwirrt – dieses kleine Ding. Vielleicht war es eine Elfe oder eines von diesen Dreikäsehochs, die auf der anderen Seite des Stillen Wassers lebten? Aber Niemand hatte sich die Dreikäsehochs anders vorgestellt. Größer, gelb und frech; nicht so eingeschüchtert. Es hielt die Arme um die Knie geschlungen und wiegte sich hin und her.

Niemand setzte sich neben das weinende Ding und beobachtete es. Rotz lief ihm aus der Nase, den es mit dem Ärmel seines Pullovers wegwischte. Ekelhaft!

Aber es hatte schöne blaue Augen – dieses Ding –, dunkelblau schimmerten sie, wie Veilchen bei Vollmond. Und doch sah Niemand darin, wie traurig es war. Er bekam Mitleid – und immer wenn er Mitleid bekam, musste auch er weinen. Er schluchzte leise. Das kleine, weinende Ding sah sich erschrocken um. Es weinte nicht mehr, nun stank es nach Angst. Niemand hasste diesen säuerlichen Geruch, der mit der Zeit aus jeder Pore kroch und den gesamten Körper überzog.

»Wer ist da?«

Die klare Stimme des Dings verschlug ihm für einen Moment den Atem, dann antwortete er hastig: »Niemand.«

Es sah in alle Richtungen, die Angst roch nun widerlich bitter. »Bitte tu mir nichts.«

»Was machst du hier? Ich habe so etwas wie dich noch nie gesehen.«

»Ich habe mich verlaufen«, flüsterte das Ding und sagte lauter: »Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen.«

»Das ist normal. Ich bin Niemand.«

»Wie meinst du das, du bist niemand?«

Die Angst schrumpfte und nun roch es nach Neugier. Das war gut. Niemand mochte die würzige Neugier. »Ich bin Niemand, Herrscher des Niemandslandes.«

»Aber wie kann ein Niemand ein Herrscher sein?«

»Weil Niemand Sonst mein Vater ist und ich sein Sohn bin.«

Das Ding trocknete sich das Gesicht mit dem Ärmel ab, mit dem es sich zuvor den Rotz weggewischt hatte. Neugierig blickte es Niemand an. Also lauschte es nach seiner Stimme. Schlau! Doch dann fragte es: »Müsste nicht dein Vater der Herrscher sein?«

Niemand lächelte. Niedlich, ohne Zweifel, aber es hatte keine Ahnung.

»Nein, nur Söhne können Herrscher sein.«

»War dein Vater nicht auch mal ein Sohn?«

Niemand überlegte und glaubte die Antwort zu wissen: »Nein, ein Sohn war der nie. Aber das ist auch völlig egal. Sag mir lieber, wer du bist.«

»Ich bin Nina.«

»Nina.«

Das Wort prickelte geheimnisvoll auf der Zunge wie gestohlener Honig. Niemand sagte ein paar Mal schnell hintereinander: »Nina, Nina, Nina«, und dann leise und gedehnt. »Niiiinnnnnaaaaaa.« Er fand: »Das klingt schön.«

»Kannst du mich nach Hause bringen?«, fragte Nina.

»Von wo bist du denn gekommen?«

Nina drehte sich zur Seite und zeigte nach rechts: »Ich glaube von da hinten. Oder doch von da?« Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht. »Ich weiß es nicht!«

»Aber du musst doch wissen, wo du wohnst.« Niemand hatte noch nie von Ninas im Niemandsland gehört. Und er ahnte, dass Niemand Sonst sehr böse auf ihn sein würde, sobald er von einem Wesen hörte, das er nicht kannte. Niemand Sonst machte Niemand für alles verantwortlich, was er nicht befohlen hatte oder ihm seltsam erschien.

Nina gab ihm keine Antwort, sie weinte und schluchzte dabei nun so laut, dass sich Niemand besorgt umsah. Die Patrouillen erstarrten tagsüber wieder zu Stein, doch es gab Boten, die seinem Vater von dem kleinen Ding berichten könnten. Er würde es als Verräter einsperren lassen, und Niemand gleich dazu.

»Ruhig. Pssst. Du musst leise sein, sonst kommt die Rote Armee.«

»Rote Armee?« Sie zitterte, aber sie weinte nicht mehr.

»Die schleppen dich zu meinem Vater ab.«

»Aber dein Vater weiß bestimmt, wie ich nach Hause komme.«

Nina blickte zur Seite, als ob dort ihre Heimat wäre. »Niemand«, sagte sie leise, »ich habe Angst.«

Niemand rückte ein Stück näher zu Nina. Er hatte noch nie eine Nina berührt, überhaupt noch nie etwas wie sie. Er ballte seine Hand zu einer Faust. Es kitzelte und kribbelte in seinem Bauch – ein neues Gefühl, fast so stark wie das Beben des Teufels, aber schöner. Viel, viel schöner. So schön, dass er sich aufgeregt auf seine Unterlippe biss. Auch Niemand hatte Lippen, solche wie Nina, die ihre fest aufeinanderpresste und mit weit aufgerissenen Augen ins Gras blickte.

Langsam entspannte er seine Finger, öffnete seine Faust und legte seine Hand auf Ninas. Ihre Haut fühlte sich warm und zart an. Sie war feucht von den Tränen, aber Niemand wollte sie niemals wieder loslassen. Nina war echt. Sie zuckte unter seiner Berührung zusammen und sah auf ihre Hand. Dann zur Seite und dabei Niemand an.

»Ich sehe dich nicht, aber ich spüre deine Finger.«

Niemand rückte nah zu Nina, ihre Schultern berührten sich.

So blieben sie eine Weile sitzen und betrachteten die Grashalme, die ein seichter Wind zum Tanzen brachte: Nina, die nicht mehr weinte, und Niemand, der zum ersten Mal in seinem Leben glaubte, eines Tages mehr als ein Niemand zu sein.

»Warum heißt du Niemand?«

»Ich weiß nicht. Vielleicht weil ich den Namen meines Vaters annehmen musste?«

»Aber niemand heißt so.«

»Ja. Ich bin Niemand.«

»Nein. Kein Mensch heißt wie du.« Nina kicherte, was so lieblich klang, dass Niemand kurz die Augen schloss, dann drang ein von Nina beiläufig erwähntes Wort in sein Bewusstsein. »Mensch?«, wiederholte er. »Bist du ein Mensch? Bist du über die Grenze gekommen?«

Niemand erschrak und ließ Ninas Hand los. »Wie hast du das geschafft?«

Ähnliche Beiträge

Leseprobe aus »Niemand Mehr!« - Band 2

PROLOG

Es war einmal.

Nachdem Böses das Land überfiel – Tod und Folter im Gepäck – räumte er hinter allem Schlimmen auf:

Der Schrottmann.

Er tauchte aus dem Gar Nichts auf und siedelte sich nicht weit von der Grenze des Elends an, knapp hinter dem Arsch der Welt.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Auch in diesem Märchen, in dem sich der Schrottmann seinen Platz schaffte und die Bösen sich ihren Platz nahmen – beide, ohne um Erlaubnis zu bitten. Denn zu allem Bösen fehlte das Gute. Das Gleichgewicht lag nicht auf der Waage.

Wer das Gute ins Land zurückzubringen vermochte, darauf wusste Niemand eine Antwort. Doch dem hatte der Verlust die Sprache geraubt. Ein Ende der Grausamkeiten schien nicht in Sicht.

»Aaaalte Eiissssseeeeeen!«, brüllte der Schrottmann laut. Die Taube auf dem Dach flog erschrocken fort, sie hatte auf dem Ast geruht, der in das Dach vom Haus der Laberköppe ragte. Im Winter rutschten darüber Eis und Schnee ins Haus und verwandelten es in den Palast der Schneekönigin. Die Königin jedoch hatte das Land verlassen. Der Winter sollte im nächsten Jahr nicht mehr einkehren. Baum und Haus fielen den Bösen zum Opfer. Die Taube kehrte nie wieder zurück.

»Aaaalte Eiissssseeeeeen!«

Der Schrottmann blieb bei seinem Geschrei, das lauter als das des Teufels klang, wenn der sich um sich selbst scherte, und das schlimmer als das Brüllen der siamesisch-verdrillingten Kreischzwerge in den Ohren gedröhnt hatte. Schiz, Zof und Freny, diese drei, brüllten schon lange nicht mehr. Die Goldgelockten-Giganten-Greislinge hatten sie ausgenutzt. Kaum hatten sie den Beweis der kreischzwergigen Loyalität in ihren Froschklauen gehalten, töteten sie Schiz, Zof und Freny. Von da an war es aus mit dem siamesisch-verdrillingten Geschrei der Kreischzwerge. Für immer.

Für immer verschwanden auch all die anderen Bewohner, die sich nicht schnell genug in ein Erdloch verkrochen oder in einer Höhle Schutz suchten. Die Bösen sammelten alles Leben ein und steckten es in das Verlies. Manches überließen sie dem Schrottmann – ein stilles Übereinkommen der Boshaftigkeit.

Er war ein Sammler, ein Jäger. Er sammelte E-Mann-Zehen, auch wenn sie noch zappelten. Defekte Roboter und deren Eingeweide nahm er gern und zögerte nie, wenn sich die Blechmänner gegen die Verschrottung wehrten. Jedes Wesen, das komplett oder nur teilweise aus Metall bestand, nahm er für seine Sammlung mit. Metallisch schön, im Herzen rein. Das waren seine liebsten Stücke.

Vom Marktplatz klaubte er Piercings und Ohrringe – goldfarbene mit Patina, manche verbogen, aber alle blutig und mit grünem Glibber überzogen. Im gesamten Land entdeckte er Taler und Ketten, vieles aus Gold. Er nahm alles mit.

Gab es keinen greislinglosen, goldigen Goldgelockten-Giganten-Greisling-Schmuck, grapschte er gern grinsend großzügige Goldmengen gewalttätig ab.

Auf die Motorhaube des Schrottwagens hatte er sich einen starken Magnet geschweißt, den er mithilfe eines Hebels neben dem Lenkrad ein- und ausschaltete. Eine rote Leuchte auf dem Dach warnte die Metallwesen vor der magnetischen Sogkraft. Er spielte fair, nach seinen Regeln – der Schrottmann. Wer sein Versteck hinter verbrannten Holzscheiten gewählt hatte oder nicht tief genug in die Höhle gerannt war, erhielt eine Gratis-Fahrkarte zum Schrottplatz.

Dem Schrottmann war es einerlei, welche Namen sie alle trugen. Er wollte sie nur besitzen. Manche mehr als andere.

Der Bleikopf stand schon lange an erster Stelle auf seiner Wunschliste. Doch er versteckte sich gut.

Und sobald die Ungeduld mindestens einmal in der Woche auf dem Beifahrersitz des Schrottwagens Platz nahm, warf der Schrottmann alle seine Regeln über Bord. Anschließend schaltete er zuerst den Magneten an, sammelte alles Magnetische – ob lebendig oder tot –, bis kein Platz mehr auf seinem Wagen war. Dann erst schrie er seine Warnung hinaus.

»Aaaalte Eiissssseeeeeen!«

Bei solch einer Aktion stieß er zufällig auf den Bleikopf, der einen scharfen Eisennagel vor dem Magneten zu schützen versuchte. Vergeblich.

Schweißfunken sprühten von seiner glühenden Glatze, als er vor dem Schrottwagen herlief. Der arme Bleikopf stürzte, versuchte fortzurollen, doch auf gerader Steppe rollte es sich schlecht. Er wehrte sich – zu rasch lahmten Arme und Beine. Ihm blieb nur, laut zu schreien. Hilfe nahte nicht. Der Bleikopf ergab sich seinem Schicksal, das – aus sicherem Abstand betrachtet – schlimmer hätte enden können.

Mit sechs Diamant-Fingernägeln der rechten Hand klackerte der Schrottmann über das aus Kupfer bestehende Lenkrad. Klack, klackklack klack. Und schneller: Klackklackklackklackklack.

Ein Stück des Weges wolle er den Bleikopf mitnehmen, bis er sich ausgeruht habe, versprach er ihm, und eine Kopfstütze, die das Tragen seines schweren Kopfes erleichterte. Ein lieber, hilfsbereiter Onkel – der Schrottmann?! Ängstlich, aber hoffnungsvoll ergab sich der Bleikopf in dessen Hände.

Zu seinem Bleikopf trug er nun Blei an den Beinen und hockte auf dem Führerhaus, einer Galionsfigur gleich. In seinen gefesselten Händen hielt er eine Kurbel aus Metall.

Eine Lochkarte mit vielen winzigen Metallnoppen überdachte die Pritsche und schützte all das gesammelte Schrottgut vor Regen. Der letzte Regenguss war Jahre her.

Hatte der Schrottmann genug Metall gesammelt, fuhr er zu seinem Schrottplatz zurück. Dann nahte des Bleikopfs Auftritt.

»Dreh, Bleikopf! Dreh!«, rief der Schrottmann und der Bleikopf gehorchte. Mit der Kurbel drehte er die Lochkarte und spielte zum Abschied die Melodie eines Kinderliedes, das über das Land kreischte und all denjenigen in den Ohren schmerzte, die welche besaßen.

Kurbelte der Bleikopf nicht schnell genug, fuhr der Schrottmann mit seinen Fingernägeln über des Bleikopfs Hinterkopf und hinterließ Schrammen wie eingeritzte Haare. Schmerzhaft für den Bleikopf, und doch schön anzusehen.

Einmal wagte sich die Flitzpiepe aus ihrem Versteck, bevor die Melodie erklang. Vorwitzig, geboren in dieser Zeit, fürchtete sich die Flitzpiepe vor dem Bösen nicht. Allen Ermahnungen des Klingelmäuschens zum Trotz, wollte sie einen Blick riskieren und wissen, ob die Geschichten über den Schrottmann der Wahrheit entsprachen. Ihre Neugier wurde befriedigt – und bestraft. Der Schrottmann schnappte sich die Flitzpiepe, sie ward nie mehr gesehen. Kein Einzelfall.

Abgesehen vom Prahlhans, der von seinem dramatischen Kampf mit dem Schrottmann fortwährend berichtete. Von Blut, Schlägen und Folter erzählte er, als hätte er jahrelang im Krieg gegen die Goldgelockten-Giganten-Greislinge gekämpft – allein natürlich. Am Ende lobte er seine Schläue, diesem Bösen von der rostigen Schippe gesprungen zu sein, ohne eine Schramme davon getragen zu haben. Die Umstehenden wunderten sich nicht, dass der Erzählende anschließend an Maulsperre litt und die Schnauze zu groß für den Kopf erschien. Als Held rühmte er sich, ein geschwätziger war er in jedem Fall.

Tatsächlich war es nur dem Klingelmäuschen gelungen, vom Platz des Schrottmanns zu fliehen. Kein Kampf. Es hatte sich totgestellt – und die Chance zur Flucht genutzt. Gruselige Geschichten wusste es zu erzählen, die von Leid und Gewalt handelten, nicht von Freiheit, niemals vom Tod. Denn dieser hätte die Freiheit verschenkt, verziert mit einer roten Schleife, gebunden von der Erlösung. Aber der Tod wusste in diesen Zeiten keine Geschenke zu gestalten. Mit zittriger Stimme und leisem Plimp berichtete das Klingelmäuschen vom Schrottmann, dessen Arme hervorschnellten wie die Zunge einer Kröte. Die sechs Finger der rechten Hand bestanden aus Osmium, mit Fingernägeln aus Diamantsplittern, schärfer als die Krallen eines Tigers. Die linke war kalkweiß, mit überlangen Fingern, als habe er diese Hand dem toten Hibbel abgetrennt und einen Daumen dazu geklebt. Mit Zähnen aus rostigem Stahl kaute er Nägel wie andere Grashalme. Nur die Schneidezähne des Schrottmanns waren weiß wie Schnee, eckig, wie ein gleichschenkliges Dreieck und spitz, als gehörten sie einem Vampir.

Sagen besagten, er habe sie Dracula gestohlen. Doch diese Erzählungen wurden nicht weitergesponnen und neue nicht mehr erfunden – hier im Land der Phantasie. Hier, in dem Land, das Niemandsland geheißen hatte. Der Schrottmann kannte die Wahrheit, hatte sie eingeschlossen, in einem Käfig aus Stahl und auf dem Schrottplatz versteckt.

Mit der Sonne im Nacken – seiner heißen Verbündeten – fuhr der Schrottmann durch das Land, das einst von Niemand regiert werden sollte. Tag für Tag. Auf der Suche nach allem, was er liebte.

Und weil er nicht gestorben ist, fährt der Schrottmann noch heute durch das Land, das einst Niemandsland hieß.

So ähnlich endeten Geschichten, die mit Es war einmal begannen. Doch in diesem Märchen bedeutete das nichts Gutes.

Dieses Land erlebte Katastrophen. Eine, zwei, drei.

Das Schlimmste trug tausend Namen und brachte Dürre, Verderben und Angst.

KAPITEL

Die Luft roch nach Sommergewitter mit einem Hauch frisch gemähter Wiese. Nach mehreren Tagen der Trockenheit hatte es geregnet. Die Lichtkegel der Straßenlaternen spiegelten sich im nassen Asphalt. Sie hörte Schritte hinter sich, die auf der feuchten Straße platschten. Nicht zum ersten Mal. Nina drehte sich um. Doch dort war niemand.

Niemand.

Nina ging schneller.

In den letzten Monaten hatte Nina nur dann nicht an das Land gedacht, das sie Arschkriecher, Arschlöcher, den Feigen Hund und einen Drecksack zu lieben gelehrt hatte, wenn sie schlief. Im Traum begegnete sie der ABK, die sie Lilly getauft, und dem Wurzelmännchen, auf dessen knorriger Schulter sie gesessen hatte. Hinter geschlossenen Lidern kämpfte sie ihre Schlacht gegen die Rote Armee. Tote und deren Seelen, eingesperrt in Edelsteinen, verewigt auf dem Thron, wanderten durch ihre Albträume. Und sie träumte von dem Jungen, der inzwischen ein Mann geworden sein musste, den sie zurückgelassen hatte, in diesem Land. In ihrem Land. Zehn Jahre war sie der Grenze ferngeblieben. Zehn Jahre, in denen sie zwischen Realität und ihren Träumen nicht zu unterscheiden wusste. Nina hatte mit keiner Menschenseele darüber gesprochen, bis ihr selbst alle Erinnerungsbilder unwirklich erschienen waren.

Besäße sie Mut, würde sie die Zweifel ausräumen und die Wahrheit herausfinden. Aber sie mied den Wald und war sich des richtigen Weges nicht sicher.

Die Schritte wurden lauter. Seit ihrer Rückkehr aus den USA hörte sie den Gang eines Mannes hinter sich. Jede Nacht, wenn sie von der Arbeit kam – sie kellnerte in einer Bar – tauchte er auf. Sie hatte eine Anzeige bei der Polizei aufgeben wollen, doch die Beamten hatten abgelehnt. Gegen wen, hatten sie gefragt, einen Unsichtbaren? Und sie ausgelacht. Kacknasen.

Zum ersten Mal traute sich ihr Verfolger dichter an sie heran. Wie die Schritte eines Stalkers. Ein Spinner in jedem Fall. Er zeigte sich ihr nie. Nina überquerte die Straße und folgte der Allee in Richtung U-Bahn. Nach dem Unwetter schien der Ort wie ausgestorben. In dieser Nacht. Sie hatte Angst.

Ihren Mut musste sie dort gelassen haben, wohin ihr Herz sie drängte und wovon ihr Verstand sie fernhielt. Erst wenn sie sicher war, dass dieses Land, ihr Land, existierte, würde sie die Grenze überschreiten. Dann.

Wie feige.

Auf dem Bürgersteig lagen abgebrochene Äste, Blätter und Blüten, die der Platzregen heruntergepeitscht hatte, nicht ohne Hilfe des Sturms, der bei diesen heißen Temperaturen das atmosphärische Gleichgewicht zurückzubringen versuchte. Die Luft hatte sich deutlich abgekühlt. Sie zog die Strickjacke enger.

Sie rannte nicht. Ihr Puls raste, die Furcht packte sie im Nacken.

In ihrem Leben hatte Nina nur drei Unsichtbare kennengelernt, einer war von der Roten Armee eingenommen worden und verschwunden, ein weiterer war sichtbar geworden, nachdem er gestorben war. Und der dritte? Kein Wesen hatte die Grenze jemals überschritten, außer ihr.

Nicht wahr?

Nina hatte ihrer Familie nie erzählt, dass sie den Nikolaus umarmt und mit Jesus an einem Tisch gesessen hatte. Alle hätten sie für verrückt erklärt, ihr empfohlen, die Phantasiegebilde aufzuschreiben und sie für diese Geschichten ausgelacht. Nur darum hatte sie in den letzten zehn Jahren verschwiegen, dass sie mutierte Kröten getötet, Elfentränen getrunken und Niemand mithilfe seines Namens zum Leben erweckt hatte. Niemand hätte ihr geglaubt.

Niemand – ja, aber sonst kein Mensch.

In ihrem für sie fremd gewordenen Kinderzimmer taufte sie Stofftiere, Playmobilfiguren oder Puppen auf die Namen Ruben, Malik, Baptist. Spielzeugen ohne Gesicht malte sie Augen, Nase und Mund mit Filzstiften auf. Sie hatte nie wieder damit gespielt und beim Umzug alles zurückgelassen. Kein Ersatz für Niemand.

Die Zeit nagte an der Wahrheit. Nina wünschte sich, dass dieses tief in ihrem Herzen begrabene Gefühl der Realität entsprach.

Wann fühlte sie sich alt genug, um zu verstehen – wann, um zurückzukehren? Sie fürchtete sich.

Der Weg zur U-Bahn kam ihr länger vor. Nina hörte den Atem ihres Verfolgers, sie drehte sich abrupt um. Nichts, außer Dunkelheit und Schatten. Verrückt. Sie ging schneller, die Schritte hinter ihr hielten das Tempo.

Ihre Eltern hatten geschimpft, damals, als Nina wieder nach Hause gekommen war, und sie auf ihr Zimmer geschickt. Hausarrest hatte sie bekommen, als habe sie eine schlechte Note geschrieben oder die Lieblingstasse ihrer Mutter zerschlagen. Nur Suse hatte sie in den Arm genommen und geflüstert, es täte ihr leid. Dieses einzige Mal hatte sie sich ihrer Schwester nah gefühlt. Zwölf Wochen später waren ihre Eltern nach Oklahoma gezogen. Nina musste mit. Niemand hatte ihr vorher davon erzählt.

Für einen Atemzug schloss Nina die Augen. Sehnsucht schmerzte verdammt stark. Niemand. Niemand hätte sie gefragt. Er. Bevor sie ihn verlassen musste, hatte sie ihn getauft und zum Leben erweckt: Ruben Malik Baptist I. Warum war sie gegangen? Sie erinnerte sich nicht.

Sie war mit anderen Jungs, später waren es Männer, zusammen gewesen. Doch kein Kuss hatte diesem ersten, dem von Niemand, geglichen. Sie strich sich über die Lippen. Ein Traum, der sich real anfühlte. Ihr Herz klopfte rascher.

Und überschlug sich. Nicht vor Liebe. Angst war der Antrieb. Die Schritte des Verfolgers ertönten im Marsch ihres Pulses.

Rrrummrrrummrrrummrrrummrrrummrrrummrrrummrrrumm.

Ein vertrauter Klang, der ihr Furcht einjagte und gleichzeitig Sehnsucht weckte.

Eine schweigende Bedrohung, der sich Nina nicht gewachsen sah. Sie hatte sich eine kleine Flasche Pfefferspray gekauft und ein Springmesser besorgt. Nur im Notfall durfte sie beides verwenden, hatte der Verkäufer ihr eingeschärft, sonst gäbe es Ärger mit den Bullen. Dann war er ein Stück näher an sie herangetreten, seine Stirn dicht an ihrer Wange, der Atem stank nach Zwiebeln und Bratwurst. »Ich kann dir auch eine richtige Waffe besorgen. Für den echten Notfall.«

Beim Rausgehen rief er ihr hinterher: »Das Messer hast du nicht von hier.«

Ist klar.

Bis zum heutigen Tag hatte ihr Verfolger Abstand gehalten. Er kam näher, der Mann mit den Schritten, körperlos.

Sie kannte wenige, die einem Geist ähnelten, und keiner davon gehörte in diese Welt. Aber in ihre. In ihr Land. In das Niemandsland.

Ähnliche Beiträge